| 津軽塗り 座卓テーブル修理 |

![]()

津軽塗り座卓修理預かりました。

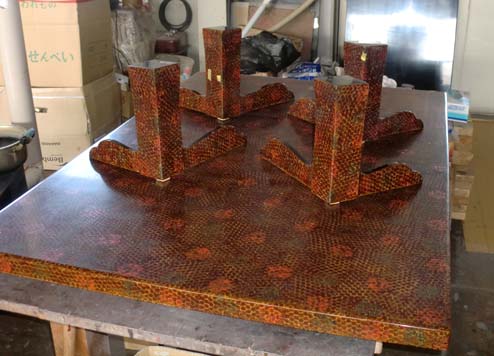

座卓裏面の処理をして完成

座卓裏面の深い傷は埋めまてテープ跡や傷汚れが有りましたので研ぎを入れて漆を1回塗る事にしました。

脚も同じ作業をしています。脚の裏も天板裏も見違えるほど綺麗に仕上がりました。これで修理終了です。

仕上げ艶

中つやからさらに漆を刷り込むでは磨きを2回ほどくり返してここまできました。

つや漆がなかなか乾かないので何週間もかかってしまいました。

写真では天板だけですが脚も同じ工程をしています。

つや漆の乾燥

つや漆を乾燥させる為に湿度の高い室に入れて漆の乾燥を促すのですが古い漆器はつや漆が

なかなかしっかり乾いて暮れません今日で4〜5日入れぱなしです。早く乾いてくれないかな。

中艶 つや

千遍こくりの後、つや漆(日本産生漆)で2回ほど拭き重ねた後、角粉油などで磨き込みます。

さらに光が増してきました。

千遍こくり

炭剥ぎした後に生漆を刷り込み綺麗に拭き取り乾かした後で砥の粉油等で表面を磨き込みます。

写真右下部分ボヤケているところがまだ磨いていない所です。

何回もこする 事から千遍こくりとなったらしい。炭砥ぎ跡の目をより細かい目にするためにします。ここから徐々に艶が付き始めて来ます。

天板側面傷修理跡

炭剥ぎした後綺麗に水拭きします。写真の側面、黒い部分は修理跡です。深い傷が付いていた所です。

炭剥ぎ

艶は無いものの天板の状態が良かったので600番=>800番=>1000番と研ぎを入れます。

もちろん脚も同じ工程を施します。表面の細かい傷と老化した塗装部分を取り除きます。

研ぎ終わった状態です。

刻そう彫り

ひび割れの有る所は彫刻刀で堀こみ漆で埋めます。

刻そう(漆パテ)=>錆び付け2回=>透き漆2回ほどになります。

津軽塗り座卓修理預かりました。

40年前の物だそうです。サイズは150cmx110cmで特別に作ってもらった物と思われます。

大事に使われていたのでしょう見た限り天板には大きな傷はなく

ただ木地の中央の継はぎの部分がハッキリと盛り上がって見えます。これは修理では直す事は出来ません。

直すためには中央の膨らんだ部分を掘り返し削り取り埋める事になりますので

全体を新しい津軽塗の模様に塗り替える事になります。

それでも年月を暮らすと削り取った部分の目痩せは将来、出て来るのではないかと思われます。

今回は艶直しと、程度は良いものの天板や脚にひび割れ等もあり補修することになりました。

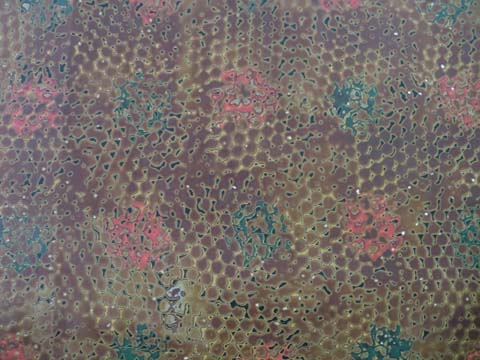

写真で見るより艶がありません。白っぽく青貝の光もなくただ白いだけです。

天板には大きな傷はなく側面に数箇所と足の部分には結構多く有りました。

運送屋さんの家具便で足の付いたまま運ばれて来ましたがあまりにも大きいので脚を取り外して内へ運び入れました。

早速、傷みの状態を確認します。テープなどを張って解り易くします。下の写真では艶がまだ有る様に写っていますが。

実際は艶は無く白っぽくなっております。この写真で判るかと思います。